2020年12月16日水曜日

2020年12月6日日曜日

中国伝統医学 (中医学, TCM)のお話

中国伝統医学のお話

アートと医療の交差点

【ホスピタルアートを実践している病院】

京都造形芸術大学は京都府立医科大学附属病院との産学公連携プロジェクトとして、ホスピタルアートプロジェクト「HAPii+2018」を実施しました。

・新型コロナウイルスの感染拡大で私たちが経験した外出自粛や感染予防の徹底が、長期療養患者の日々の生活に近い

・「患者が普段感じていることを少しでも理解するためにこの場を設けた」

・実習の経験から、病院における患者さんの社会生活について、医療以外の側面から考えたい

(→「医療以外」ってどういうことやろう?)・長期間療養患者が受けている「治療以外のケア」について

・ホスピタルクラウニングの矢野陽子氏、「星つむぎの村」の髙橋真理子氏と跡部浩一氏の講演

・「おうち時間なにしてた?から考えるわたしたちができること」というテーマでグループディスカッションを行い、さらに、新たに見つけた楽しみ方から患者を応援できそうなことは何か、自由にアイデアを出し合いました。「花など自然に関するものや香りなどを用いてリフレッシュしてもらう」、「オリジナルの旅番組を作成してみる」、「オンラインでできるアクティビティを通じて交流」「地図アプリを用いたバーチャル旅行体験」など様々なユニークなアイデアが生まれました。

●南生協病院

●全日本仮囲いアートミュージアム

アソブ、フクシ。1. 福祉領域を、拡張しよう。2. 多者の視点で、思考しよう。3. クリエイティブに、はみだそう。

https://www.instagram.com/enablethefuture/

参考文献

1.

=====================================

参考URL

<●●について>

次のURLを参考にさせていただきました。

・ホスピタルアート

関連書籍

ALS 嘱託殺人事件@京都

→ 自殺の問題から考えると良いかもしれない。「死にたい」という人はたくさんいるが、「死ねる」制度やルールを作るべきだろうか。社会としては「死にたくてもやめなさい」という立場を取るべきだろう。穏当な建前論に聞こえるかもしれないが、こうした建前は意外に大切。ただ、自殺の場合は、制度化されていなくても実行できてしまう。実際に年間2万人近い人が自殺で命を失っている。そうすると、他人の助けがないと「死ねない」というのは不平等、不公平だという言い方は確かにできる。だから、あえてこう言ってもいい。自殺ほう助はあり得る。死を助けることはできますよ、と。私は「死の権利」を100%認めないわけではない。ただ、助けたいのならば、罪に問われるぐらいのことは覚悟すべきだ。自殺ほう助に対して一定の刑罰を科すことに合理性があるのは間違いない。歯止めがなくなると、手伝いたい人、商売にしたい人が出てくる恐れがある。

立岩 そもそも法制化を掲げる人は、究極の状況を「改善」するために議論しているわけではない。そうしたケースは一種の方便として語られるだけで、本音は「命の選別」を進めたい。だから、極めて例外的な状況に対しては、あえて「罪を覚悟したら可能だ」と反論しておく。付け加えておくと、自殺ほう助に医師が関わるべきではない。命を助ける仕事、人を生かすために働く人が、殺すことを引き受けるのはリスクが大きい。「死にたい」と思い、言ってしまう状況の改善を優先すべき、というのが私の考え。「死ねる」条件を探すのではなく、死にたくなる状況が何に由来しているのかを考える。社会の対応が不十分なまま、いろんな手が打てるのにサボったまま、「死にたい気持ち」に応える制度を実現してあげましょう、というのは順序が違う。「死にたい」と思う多くの人は同時に生きたい人でもある。死なずに済んだはずの人がたくさんいる。「死ねる制度」ができると、命はより多く失われていくだろう。困難な状況で生きている人に対して、「わたしはあなたの状態が死ぬほどイヤです」というのは、相当強い否定だ。

例えば、なんでもいいですよ、「私がもし黒人として生まれたら、生きていられない、死んじゃう」とかね。相手の属性・状態を、命という非常に重いものと比較して、それに劣ると指摘するのは犯罪的だ。

ある状況を指して「自分ならこうしたい」と公言することは、常に他人を傷つける恐れがあることを意識するべきだ。自らの死について将来の望みを家族や病院の人に打ち明けることと、SNSなどで「自分はそうならない」ことを知った上で「そうなったら死ぬ」と書き込み、公言することはまったく違う。

「家族が無理やり延命してしまうなどといわれますが、ALSの場合はその逆で、むしろ家族が呼吸器装着を認めないことがあります。それは患者の生存が家族にとって長期にわたる多大な負担になるという構図があるからです。家族にとって患者の生存が脅威になるようなら、家族関係を整理して患者の真の自己決定を実現するようにします。」

「人間には、なんとしても目前にいる人の死を避けよう、救命しようとする本能があり、人間性の最も尊い部分をつかさどっているのです。たとえば他人がホームから転落して電車にひかれそうだったりすると、我が身を捨てても助けようとすることがあります。しかし、昨今は死をタブー視せず、「自然に」看取ることに慣れなければならないといった風潮があります。この「自然」が曲者で、それは一歩間違えれば、救えるかもしれない命をあえて見て見ぬふりをして死なせてしまう、という過ちにつながりかねないものです。では、どうしたら他者を傷つけずに自己決定で死ねるのか、ということですが、やはりそこには「患者の権利」が確立されていなければならないのです。

死をタブー視せず、自然に看取ろう、自己決定でなら死んでもよいなどとする風潮を省みぬまま、「死ぬ権利」を法制化して不治の病人に限った特権にすると、私たちは次々に老い衰えた人々を死に廃棄することになり、「何とかして救わなければいられない」という人間性の最も重要な部分を捨て去ることになると思うのです。」

=====================================

参考文献

1.

=====================================

参考URL

<●●について>

次のURLを参考にさせていただきました。

・参照日 2020年12月6日

=====================================

関連書籍

2020年12月5日土曜日

人生の葛藤:他人に評価されたいから進むのか vs 証明したい仮説・やりたいことに向かって進むから評価されるのか

業績振るわないしキャリアも決まってない自分

2020年12月4日金曜日

薬剤耐性菌問題:AMR

Further research is needed to explore AMR genes fully in the urban environment, especially in medical environments, including cultural studies that directly measure the phenotype of resistance.

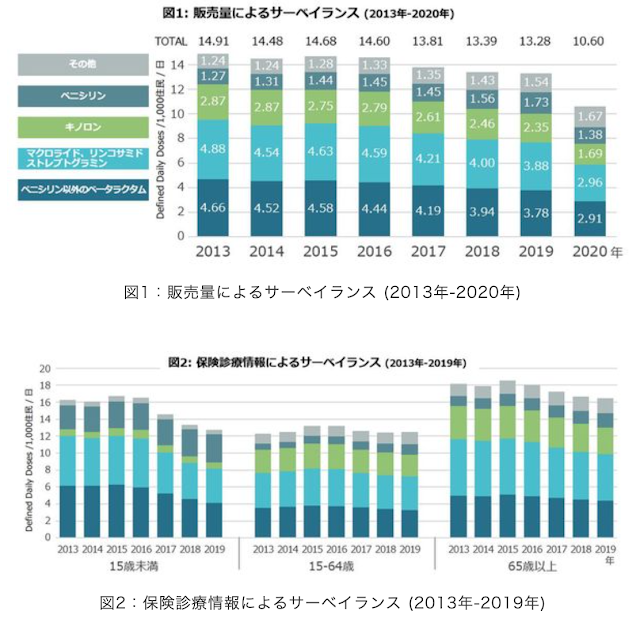

●2020年の抗菌薬販売量は前年比で20.2%減 21.03.05.

●ブルーマンの原因と例の問題について 21.02.25.

レッドマン症候群の治療は抗ヒスタミン薬の投与をすることになりますが、そもそもこうした事態を予防するために、1gのバンコマイシンを1時間以上かけて投与することが推奨されています。

-「耐性菌が原因で治療に難渋した症例」を過去5年間で経験したかどうか聞いたところ、経験のある医師は24.9%だった(保険診療医6319名の回答)

●【プレスリリース】サイレントパンデミック薬剤耐性(AMR)にも対応できる感染症法・特措法を(2021年1月26日)

・感染症法において、「薬剤耐性菌(AMR)感染症」を1つの感染症として規定すべきである。・感染症法施行規則において、AMR感染症にかかる特定感染症予防指針の策定を規定すべきである。・新型インフルエンザ等特措法においても、AMR感染症をその対象として規定すべきである。

Hashimoto H. et.al, Indications and classes of outpatient antibiotic prescriptions in Japan: A descriptive study using the national database of electronic health insurance claims, 2012–2015” International Journal of Infectious Diseases 91 (2020) 1–8

参考文献

参考URL

次のURLを参考にさせていただきました。

・https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/20/102800632/?P=1&fbclid=IwAR3a7cbE1iu3NiGpNnxKyrIOuo9ff6UhiQvlown54J1eWHiMxDLAiE-cv5k

=====================================

関連書籍

2020年12月3日木曜日

人口予測・人口動態、人口減少社会 & 働き方・

自殺と新型コロナウイルス、経済との関係性

2020年12月2日水曜日

2020年の内省023_11月17日 - 12月02日: 成果の上がらない苦しみと将来への不安... からの脱却を目指して.「熱」のぶつけ先を探そう

あなたの行動にブレーキをかけるのは、ただ一つ、あなたの心だけなのです。

2020年11月17日火曜日

2020年の内省022_11月03日 - 11月16日: 嵐の師走を前にして. 登壇機会の多い11月.

2020年11月2日月曜日

2020年の内省021_10月11日 - 11月02日: 誕生日前後に、ひと段落。再び社会的にもアクティベートされた日常へ...!

そして僕の博士論文もいよいよおそらく大詰め。やる気出てきました。

2020年10月9日金曜日

2020年の内省020_09月23日 - 10月10日: 地獄の中でのタンパク精製からの, 論文執筆な後半戦

2020年9月23日水曜日

2020年の内省019_09月03日 - 09月22日: 博士論文マニュスクリプト完成 & 別論文でリバイス到来

2020年9月3日木曜日

2020年の内省018_08月19日 - 09月02日: 全身全霊で研究へ. シングルプロジェクトへの集中(熱中)

2020年8月25日火曜日

200825_アカデミア創薬_医療産業イノベーションフォーラム 講義メモ

2020年8月18日火曜日

2020年の内省017_08月04日 - 08月18日: 自由になりたい。足枷になるくらいなら取っ払え。信じる理由があるなら突き進め。

2020年8月11日火曜日

もう、「拾う」のはやめにしよう:価値づけされた行動を見つけ出して、見えない束縛(ストレス)から解放されたい

2020年8月7日金曜日

スポーツヘルス・スポーツテック・ウェルネス絡みの情報リンク集とメモ

実務をした人は誰だろうと思ったら、町の未来戦略室長。リーダーシップの在り方は確実に変わってて、こういう実務家にスポットが当てられるべきだと思う。

町づくりの中心に据えたのが、ヘルスケアの強化だった。2060年の町の姿を見据え、それを実現するために今何すべきか、「フューチャーデザイン」あるいは「バックキャスティング」と呼ばれる考え方の下で、「健康でハッピーに生活できる町」は町の発展にも重要という方向性を導き出した。「矢巾町の予算規模は100億円で扶助費が20%になっていたが、2025年には25%になると想定されている。税収が下がる中で、人々の健康を促進することで扶助費を抑え町の発展を進める」

ウェルネスの基地になるもので、矢巾町に関わる全ての人に本当の健康を届けるための「健康発信基地」と位置づけられた。

2020年2月25日、矢巾町と岩手医科大学のほか、付属病院敷地内に「岩手医大前薬局」を設置する日本調剤、健康機器のタニタヘルスリンク、フィットネス機器のテクノジム、施設管理のドリームゲートが、ウェルベース矢巾を健康づくりの拠点とし、医療費や介護費用の増加抑制を図ることを目指し、「矢巾町健康増進施策事業の連携・協力に関する包括協定」に調印した。産官学によって地域の健康を底上げする異色の事業になる。

柔道整復師や元救急隊員などが運動指導に当たり、医療連携によって、医師のアドバイスも受けられるようにする。厚生労働省が認可する健康増進施設、指定運動療法施設の認定を受ける予定で、医療控除の対象になる見通し。施設を拠点として、こうしたデータやアドバイスといったソフトウエアを利用可能とし、人々の健康づくりへのインセンティブをつくり出しているのがポイントとなる。

事業に参加する日本調剤は、通院患者やジムに通う人々に対し、薬やサプリメントの相談に乗ったり栄養学的な面からのサポートを行う。

フィットネスジムを運営し、データに基づいた健康プログラムを作るのは、山形市にあるベンチャー企業ドリームゲート。データを重視して健康づくりをしたとき、前述のように運動する場所は施設に縛られる必要はない。

町民は施設の利用費が通常の月8000円よりも安い6000円としているが、やはば健康チャレンジ参加者は5000円とさらに安価にしている。パーソナルトレーニングを付けるとそれぞれ2000円追加になる。

米国のロチェスター市はかつて何もなかった地方の田舎町だったが、メイヨークリニックという医療機関の開設が町を発展させる核になった(関連記事)。岩手県の矢巾町で実現しようとしているのは、まさに日本のある地方の町にメイヨークリニックをつくるような取り組みといえるかもしれない。

アシックス、スポーツ用マウスガードの新興企業に出資 20.03.30.

アシックスは30日、投資子会社を通じてトップアスリートらが使うスポーツ用マウスガードのスタートアップ企業、Neutral(ニュートラル、東京・板橋)に出資したと発表した。出資額は非公表。アシックスの販売チャネルを使った販売や、ヘルスケア領域でも活用できる可能性があるとみて、今後、具体的な協業内容を協議する。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57406820Q0A330C2LKA000/

=====================================

関連書籍

2020年8月4日火曜日

2020年の内省016_07月16日 - 08月03日: 新しいプロジェクトの始まり「アートと医療の交差点」「朝の論文輪読会SeeD」

2020年7月16日木曜日

2020年の内省015_07月02日 - 07月15日: 博士の道のりは長いよ:いまだ論文サブミットが見えず。京都大学のオンデマンド授業のパンフにのりました。

2020年7月4日土曜日

新型コロナウイルス感染症 COVID-19 関連の取り組みまとめ ー民間・行政・大学生・海外などー

【全体論】

◆JETROのアーカイブ

https://catalyst-for-edu.org/2020/05/12/20200410/

https://catalyst-for-edu.org/2020/05/18/20200515/

【発信系】(個人含む)

【大学等 教育現場】

【大学生によるもの】

> *国の予算で一律の学費半額化を求めます*> 経済的影響が長期化することで、学業を続けることが難しい学生が大量に出てくる恐れがあります。対象が狭く審査に時間をとる現行の制度ではなく、国公私立の違いや、課程や学年の違い、国籍の違いを問わない学費半額への一律減額を求めます。> *大学などへの予算措置を求めます*> 国は、新型コロナへの対応で増えた大学などの費用を補填してください。大学ではオンライン授業の設備投資や教職員の残業代など、予期せぬ負担が出ています。例えば、図書館休館に伴って書籍を貸し出すシステムを各大学が整備する際、国がこの費用を補償してください。

2020年7月2日木曜日

2020年の内省014_06月20日 - 07月01日: メディア記事執筆・博士論文執筆、はじめました。

2020年6月22日月曜日

COVID-19に関する様々な知見・見解・考察のまとめ

コロナ重症患者が入るICUの専門医もドイツには約8,000人いますが、日本は2,000人近くにとどまります。

◆10万円給付、ホームレスに届かず 住民登録が要件「みんな諦め」 申込期限迫る

http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20210322_shinseiji_covid19_hokoku.pdf

これを調べ新生児診療・管理体制をみた日本初の報告。

2020.9〜10という限られた期間でしたがそれでも2%あまりが陽性になることが報告された

自覚的健康感(self-rated general health conditions)が低い人(=持病ありや喫煙者)ほど、ワクチンの副反応に不安を覚える人が多いこと→重症化リスクが高い群よりここに着手していかなければならない

例)副反応に関する情報まるまる公開し、それを積極的に情報提供する

×厚労省のサイトに載せて終わり

この自覚的健康感とワクチン接種の関連は和田先生が2015年に調査した研究(資料二つ目参照)にもあって同様な傾向がみられる. コロナワクチンだけでなくHPVワクチンなど、今後予防接種の問題を考えるで参考にできる部分が多い文献

https://y-osohshiki.com/column/259?fbclid=IwAR3jFcCE-mF_ilajXZ3Qu8FJe5VOOcoO0F9EF_H-p1wU_2C22nG-J5NINnA

「コロナで大変になり始めた時期から、心身ともにきつい場面がありました。でも給料のため、ボーナスのため、自分が生きていくために歯を食いしばって頑張ってきました。(中略)私たち看護職がいなくなったら、誰が看護するんですか?誰が患者さんを見るのですか?」(20代女性、看護師)

ロンドン一番の商業地区では、大通りの空一面に

経済活性化のため、8月中の月、火、水は 店内での食事は半額でした。 (半額分は後日、政府から店に支給) かなり混んでいました。 店内席数は密防止のため、減らされています。

3月に家族が、ICOCAのような地下鉄カードを買い、 メールアドレスを登録しました。 後日、「STAY HOME! 今日の乗車率は〇〇%。 なんとも低くて私達は売り上げは下がるけれど、 皆、家にいてくれてありがとう!」 というメールが届きました。おもしろいと思いました。

1. 若い世代の感染者が多いため軽症者が多く、ホテルなどで経過観察されている2. 新型コロナ患者を診療する医療機関が増えている3. 「発症から10日」で退院できるようになったため、入院患者の退院までの期間が短くなっている

1つは、通常の経済活動が突然、取引当事者以外へ損失を与える「外部不経済」を持つようになったことだ。外出を伴う行動が感染を広げてしまうからだ。2つ目は、ショックが特定の業界に集中することだ。対面を伴う旅行業や外食業が大打撃を受けたのがその典型である。3つ目は、これらの外部不経済と経済的打撃が時間限定的なことだ。いずれワクチンが普及し、感染が収まれば、外部不経済も特定業界への打撃も雲散霧消するはずだ。つまり政府は、時間限定的な外部不経済と特定業界への打撃にどう対応するかが問われている。

【うがい薬】

Shutz explained this dynamic in terms of “gradations of immediacy”—the more “symptoms of the conscious life” that flow between communication interlocutors through a given technology, the more direct that relationship is (1967).

Video-chat software first became commercially available, phenomenologists like Shanyang Zhao suggested that even with this more “embodied” form of “face-to-device” computer mediated communication (CMC), only a “limited amount of nonverbal cues can be gleaned from voice and image transmitted over distances” (2005).

Until that time, schools have adapted by offering a virtualized curriculum. We have Zoom lectures regarding the virology, the epidemiology, the ethics of COVID. These are wonderful lectures from distinguished thinkers and clinicians. Medical students have volunteered their time sewing PPE, transporting food items to shelters, and doing phone triage for COVID+ patients. Between lectures and volunteer experience, we are learning important things about organizational management in the time of crisis, about clinical trials and drug development, and about telemedicine and triage.But it really doesn’t fulfill me in the way it does to take care of patients face-to-face.

僕は基本的に、今まで人間が人間について考えてきた知恵を、ちゃんと受け取って未来につなぐというのが人文知のスタンスだと思うんです。つまり、ゼロから始まる人文知はない。絶対に過去の哲学だったり文学だったりといったものの蓄積の上に存在しています。それはいわゆる自然科学とは違うんですね。過去の伝統、過去の文化といったものをちゃんと引き受けて前につなぐというのが、僕が考える人文知の基本的な軸です。

そういう過去の記憶を僕たちが失っていることが、今回の新型コロナによる危機でも見えていると思うので。そういうことに対しては違う視点を発することができるのかなと思っていますね。

それは文学部不要論とか、その手の話が議論されるときに常に言われていることですよね。つまり、これを勉強したからこれがわかるという、ちゃんとしたメルクマールがない。メルクマールがないので役に立った感じもないし、なんのためにお金を払っているのかもよくわからない。これが人文知の特徴なんです。ただ、全部が数値目標になって、達成度が測れるものだけが知識ではない。それ以外のものも人間にはいっぱいある。ところが、特にインターネット社会になってから、とにかくいろんなものが数値化されるようになった結果、あらゆる知識の形や言葉の形を数値目標に合うよう最適化していったんですよね。

たとえば、作品や言葉のような文化的なもので人を感動させることは数値にならない。けれども、アクセス数は数値になる。感動させることとアクセス数は本来なら全然違うものなのに、インターネットをやっていると、これが同じもののような気がしてしまうわけです。いろんな人に届くということとアクセス数って本当は全然違う。ところがアクセス数は測れても、人の心にどれだけ届いたかは測れないから、とりあえずアクセス数でビジネスを立ち上げようとなってしまう。

「本当はこれだけではなかったんじゃないのか?」ということを問題提起するものとして人文知はあるんです。簡単に言うと、数字以外の大切なものがあるということですかね。ありきたりですが、最終的にはそういうことだと思います。

自分たち人間の限界を知ることも人文的な知の非常に重要なところだと思うんですね。

当たり前ですが、身体的接触がなければやはりいろんなもののクオリティも下がるし、そもそも宅配や、保育、介護といった身体的接触が必須の仕事をしている人たちもいる。そういうことを全部忘れて、全部オンラインでいけると言っていることについて、僕は「コロナ・イデオロギー」と呼んでいます。

90年代の「カリフォルニアン・イデオロギー(情報技術が人間の可能性を最大限に引き出し、自由にするという観念)」の延長線上にあります。また、カリフォルニアン・イデオロギーのあと、リチャード・フロリダという経営学者が、これからの社会を導くのは「クリエイティブ・クラス」になると言って人気を博しました。クリエイティブ・クラスというのは、弁護士やアーティストや科学者など、シンボルを使って価値を生み出す人たちのことです

去年、表現の自由が話題になっていましたが、集会の自由なんてある意味表現の自由よりもっともっと深いところにあるものです。そう考えると、集会禁止ってものすごく政治的な自由をつぶすものですよね。

やはり、ITだなんだと言っていたものの、自分たちは感染症ひとつ相手に何もできなかったじゃないかという話からスタートするべきでしょう。等身大の私たちが現実を認識しただけなので、僕はそれが健全でいいと思っています。その上で、人類は大して進化していないんだから、あんまり夢を持たないほうがいいぞということをちゃんと言っていく必要はあると思っています。

これも自然発生的にそうなっていったんですが、たとえば30人とか40人の授業があったら、20人くらいが徹夜で飲む変なスクールなんですよ。そうすると生徒間にもいいコミュニティができるし、講師が深夜まで残ってくれることもあるから、そこで貴重なコミュニケーションが生まれるんですよね。いわばハプニングのようなものなんですが、これこそが生徒のモチベーションや能力を上げていく。このハプニングがオンラインでは生まれないんですね。

でも誤配は定義上、事前に売れないし数値化もできないんですよ。飲み会はあくまでも自発的に起こるし、ハプニングとして起こる。でも、生徒になった人間たちにとっては、そっちのほうが大事だという。

だからこのハプニング、誤配の部分がなければ、いろんなコミュニケーションのクオリティが落ちるというのが僕の考えなんです

1 Smart work (more remote, lower cost)2 Comprehensive health and wellbeing3 Flexible workforce4 New talent and skill paradigm5 Leadership with head, heart, and hands6 Purpose-driven organization and culture7 Resilient and Bionic organization

1. 経済的な影響による自殺は確かにもっと後にくるだろう2. 経済的影響は一度おいておいて、ほぼリモートになって対面の機会が減ったことでメンタル的な影響があるのではないか?3. そもそもメンタルの不調と自殺者数が綺麗に比例するわけではないだろうから、自殺者数減だけで何らかの結論を導くのは早計だろう

その人の属性によって周囲の対応が変わることに客観的根拠があれば、「区別」に分類されると思っていて、今回もその範疇に入ると思います

歴史的観点から言えば、基本的に私は、「区別」という名の下に「差別」が繰り返し行われてきた過去を鑑みて、「これは『区別』だ」という言説には慎重に向き合ったほうがよい、という立場です。あとは「これは差別ではなく区別だ」という際の評価軸として、「合理性」や「効率性」が援用されることがままあって、そのような徹底した合理主義・効率主義(あるいはそれが生み出す/それによって生み出される新自由主義)的価値観には絶対に抗したい、というのも私の立場です。

区別しなければ社会的悪影響が出てしまう状況で自分で判断を下さないといけないポジションにいたとするとどうでしょうか。①パチンコ店で実際に感染拡大が起こっている証明が成立したとして(感染拡大リスクが「高そう」というロジックは現段階でも成立していると思いますが)、どのような政策が望ましいのか。

②感染拡大地の研修医は受け入れず、近隣の研修医は受け入れるという臨床研修病院の判断についてはどう思うか。あなたが責任者なら一律受け入れokあるいは拒否とするのか。

③WHOの喫煙者不採用制度にはどのような理由で賛成か、反対か。

1. ロジスティックスの確保。マスクや消毒薬はもちろん、PCR、抗体など検査体制、医療体制、生活必需品の補給体制、ライフライン、その他重要物資のサプライチェーンを確保することが肝要だ。2. 個別政策を打つ場合の、効果、意識喚起、副作用の3条件の精査3. 出口条件の明確化。新規感染(死亡)数、検査体制、医療体制の3条件